Seit Wochen hat mich die Berichterstattung zur US-Präsidentschaftswahl genervt. Nicht, weil ich grundsätzlich uninteressiert gegenüber dem Ereignis wäre, sondern aufgrund der Art und Weise, wie darüber (vom Spin der US-Medien ausgehend) geschrieben und gesendet wurde.

Seriöse Umfrageinterpreten wie Nate Silver in der New York Times hatten in den letzten Monaten nie auch nur den geringsten Zweifel daran, dass Barack Obama diese Wahl gewinnen wird. Zwischen 60 und über 90 Prozent Siegeswahrscheinlichkeit zeigten seine Berechnungen im letzten halben Jahr für den Präsidenten. Lange vor „Hurricane Sandy“ hatte sich Obama selbst vom kleinen aber nicht wirklich bedeutenden Tief nach der ersten TV-Debatte erholt. Elliot Spitzer, Demokrat, hatte schon im September darauf hingewiesen, dass das interessante Rennen eigentlich nun jenes um den Senat wäre (ich habe das hier schon verarbeitet). Entgegen aller medialen Behauptungen, dass wir am Wahlabend ein „Kopf an Kopf“-Rennen erleben werden: Es hat nie eines stattgefunden. Mitt Romney stand lange als Verlierer fest.

„Nobody in the media wants to say it—because we have too much fun calling the play-by-play—but the presidential race is over. After more than a year of watching Mitt Romney, very few undecided voters remain„, Elliot Spitzer, Slate, 20. September 2012.

Obama hat bei der Wahl nun vermutlich 332 Wahlleute gewonnen. 62 Prozent von ihnen. Nur das zählt im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf, das ist als Erkenntnis über das Wahlsystem nicht neu. Obama hat all „seine“ Bundesstaaten mit über 5 Prozent Vorsprung gewonnen. Außer Florida, Ohio und Virginia. Und diese drei Staaten hätte er verlieren können und wäre trotzdem Präsident geblieben. Deshalb hätten „Pundits“ und JournalistInnen dieses Rennen nie als „knapp“ verkaufen dürfen, wenn sie ihren Informationsauftrag ernst genommen haben. Fast zwei Drittel der entscheidenden Stimmen (also die der Wahlleute) zu gewinnen, ist in einem Zwei-Kandidaten-Rennen kein knappes Ergebnis.

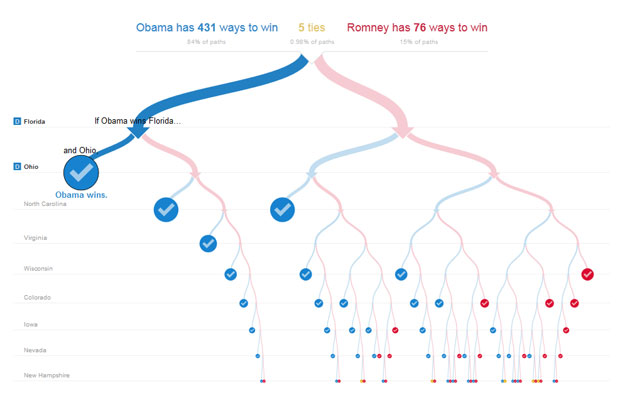

Die New York Times hatte eine Grafik im Angebot, wie die Kandidaten zu ihrem Sieg kommen würden. Dies ist der Weg, der es schließlich wurde, der eindeutigst mögliche:

Der Abstand an absoluten Stimmen mag knapper aussehen: Obama wird zirka drei Millionen Stimmen (2 bis 3 Prozent Unterschied) mehr sammeln. Aber das ist ein Ergebnis des Spiels unter den gegebenen Regeln. Hochburgen werden bei diesen Wahlen schlecht mobilisiert, weil der Gewinner sowieso alle Stimmen bekommt. Ob Obama in Kalifornien mit 3 oder 10 Millionen Stimmen Unterschied gewinnt ist ebenso belanglos, wie beim Sieg von Romney in Texas. In diese oft bevölkerungsreichen Staaten fließen weder Energie noch Ressourcen der Kampagnen. Ein Wahlsystem mit absoluten Stimmen hätte ein andere Ergebnis gebracht, welches weiß man nicht. Fakt bleibt: Der etwas knappere Sieg nach absoluten Stimmen macht das Ergebnis der „Wahl“ auch nicht knapper.

Huh? Medien? Hallo?

Wenn das Rennen weder eng war noch knapp ausging, warum haben die Medien dann mitgespielt? Ich spreche hier vor allem von US-Medien – und da vor allem von den größeren, einflussreicheren – weil die wissen müssten, was sie da tun (weil sie genügend Ressourcen für eine durchdachte Berichterstattung haben). Die kleineren und europäischen Medien geben naturgemäß stark das wieder, was sie selbst von dort mitbekommen (man sitzt ja nicht an der Quelle). Bei diesen Verursachern – den großen Portalen, Zeitungen und Networks in den USA – muss man bis zu einem gewissen Grad von Kalkül ausgehen: Es geht da nicht um seriöse Information allein, sondern um die Quote, um die Auflage, um die Zugriffszahlen.

Man kann das mit Sportevents vergleichen. Weil die Übertragungsrechte von Ligen und Events teuer sind, muss natürlich jedes Event dann auch irgendwie das tollste, coolste, beste und schönste sein. Auch wenn es nur die marode zweite Liga des österreichischen Fußballs ist. Man redet sich nicht das eigene Produkt schlecht.

Für die US-Wahl braucht man zwar keine Übertragungsrechte zu kaufen, kann sie aber auch nicht ignorieren. Eine würdig aussehende Berichterstattung kostet auch einiges Geld. Also muss man sie „attraktivieren“, das etwas stinkende Produkt wenigstens bunt anmalen. Der Spin einer Kampagne darf dann nicht zu lange gleich sein. Keine Neuigkeiten sind schlechte Neuigkeiten. „News“ brauchen Drama, Wendungen und Neuigkeiten, wenn man mit ihnen ein Medienprodukt verkaufen will. Man kann nicht kommerziell erfolgreich fünf Monate über eine Wahl berichten, die entschieden ist.

Die total egale, megawichtige TV-Debatte

Einer der bemerkenswertesten „Turns“ dieser Geschichte war bei der ersten TV-Debatte zwischen Obama und Romney zu beobachten. Er fiel mir deshalb besonders stark auf, weil ich zu diesem Zeitpunkt bereits auf den nächsten „Überraschungsschwenk“ gewartet hatte. Dass Obama uneinholbar war, hatte sich nämlich schon zu lange herumgesprochen. Vor der Debatte war dann zu allem Überdruss in allen Medien die Rede davon, wie das Format seine Bedeutung verloren hatte. Es galt als fast schon wirkungslos und gleichgültig für den Ausgang der Wahlen. Die meisten Leute hätten sich zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, unglaublich viele sogar schon vorab gewählt. Die ExpertInnen waren sich einig: Eigentlich alles wurscht.

Aber als Obama an diesem Abend nicht gut aussah, da war es plötzlich ein „Game Changer“. Dazu muss man sagen, dass Obama eigentlich einfach nur keinen guten Tag hatte, aber sich keinen radikalen Fehler leistete. Er ließ Romney mit einigen Lügen durckommen, griff ihn zu wenig an. Obama sagte aber nichts neues Kontroverses, verplapperte sich nicht, stieß niemanden bei einem emotionalen Thema vor den Kopf. Die Siegeswahrscheinlichkeit nach Nate Silver sank in den Tagen danach auf 60 Prozent (ein herbeigeschriebener Wandel bewirkt auch einen kleinen tatsächlichen und einen großen in der Wahrnehmung).

Der errechnete Vorsprung fiel aber nie unter zehn bis zwanzig Wahlleute, zu klar hatte Obama die wichtigsten Staaten auf seiner Seite. Trotzdem konnten die Medien nun endlich tratschen: Stolpert der Favorit vor der Ziellinie? Die Sportmetapher ist auch hier kein Zufall. Diese Art der Berichterstattung nennt man auch „Horse Race Journalism“.

Keine Fragen

Es war das willkommene Fressen für die Medien, dass Obama an diesem Tag irgendwie schläfrig war. Endlich eine Neuigkeit, ein neuer Trend, ein neues Narrativ. Quote, Auflage, Klicks!

Dabei wurde nie analysiert, wie es möglich war, dass dieser manchmal so brillant wirkende Mann sich so einfach übertölpeln lies – dass er lustlos und unvorbereitet scheinend in die Konfrontation ging? Kann es ihm zu egal gewesen sein? War er zu faul? Hatte irgendein Ereignis, ihn von einer ordentlichen Vorbereitung abgehalten? Oder könnte man fast schon Absicht dahinter vermuten? Um die eigenen Anhänger nochmal wachzurütteln („Hey, ihr dürft nicht nachlässig werden!“), um zu verhindern, dass die Republikaner zu viel Geld von Romney in den Kongresswahlkampf ableiten können?

Aber wie will man auch etwas glaubwürdig analysieren, das man vor allem hysterisch aufgeblasen hat? In den großen Medien wurde das Versagen deshalb wenig behandelt und beantwortet. (Es gibt dennoch eine Liste mit den 10 dümmsten Erklärungsversuchen) Am Ehesten passte das alles noch in das Erklärungsmuster von konservativen Kommentatoren, die die Leistung als Ausdruck von Obamas angeblicher elitärer Arroganz abtaten.

Obama hats überlebt

Die Debattenleistung war jedenfalls ein Fehler ohne großen tatsächlichen Schaden für Obama. Nur wenige Tage nach dem Duell erholten sich die Umfragewerte. Sie steigerten sich bis zum Wahlergebnis sogar über jedes Level der letzten Monate (wenn Obama mit Florida 332 Electors sammelt, ist das mehr als selbst Nate Silver je vorhergesagt hatte). Interessanterweise griffen die Medien diesen Schwenk nicht mehr in ihr dominierendes Narrativ auf, sondern schrieben weiter vom Kopf-an-Kopf-Rennen.

Erstaunlich ist: All dieses Tarnen und Täuschen, dieses Dramatisieren und Hysterisieren, das konnte man als Medienkonsument durchaus entlarven, denn die Informationen standen bereit. Alle Polls waren einsehbar. Es gab immer wieder hervorragende Infografiken und Analysen (vor allem der New York Times). Aber auch dort, wo die Informationen eigentlich immer wieder richtig wiedergegeben wurden, war nirgendwo etwas prominent von der Vorentscheidung zu lesen.

Respekt vor dem demokratischen Prozess? Sicher. Demut vor möglichen Fehlern? Wahrscheinlich. Manches wird auch damit zu tun haben, dass viele JournalistInnen sich in gewissen Themen-Blasen schwer mit einem Blick von außen tun und sich in Hysterien verleiten lassen. Andere sind dazu vielleicht auch gar nicht fähig. Dazu kommt, dass speziell die Republikaner jeden Versuch heftig attackierten, die Faktenlage unters Volk zu bringen (speziell Nate Silver wurde sogar als „Ideologe“ angegriffen). Fakten sind schlecht für den Spin des Verlierers. Aber nicht unwesentlich war wohl auch, dass TV-Networks auch am Wahltag noch 24 Stunden an die Seher zu bringen und Onlinemedien viel Geld in die Live-Aufbereitung der Election gesteckt hatten. So einen Magneten würgt man sich dann ungern allzu sehr ab.

Auch der Kandidat glaubt den Spin

Die Absurdität des herbeifantasierten „knappen“ Rennens fand am Wahlabend einen Höhepunkt. Nicht darin, dass CNN zwar beeindruckend viele Reporter quer durchs Land geschickt hatte, diese dann aber dazu verdonnerte in irgendwelchen Wahllokalen irgendwelche sinnlosen Zahlen vorzulesen. Sondern darin, dass Romney sich einige Stunden weigerte, die offensichtliche Niederlage anzuerkennen. Zu einem Zeitpunkt an dem ihm nicht einmal bereits in weite Ferne gerückte Siege in Virginia, Ohio und Florida noch zum Präsidenten gemacht hätten, wollte und wollte er nicht vor die Kameras treten um Obama zu gratulieren.

Auf CNN war dann erstmals sogar eine gewisse Verzweiflung bei Moderator John King vor seiner geilen Riesentouchscreen-Wahlkarte zu erkennen, der die Entscheidung schlicht nicht mehr leugnen konnte und wieder und wieder mit denselben Argumenten vorrechnete, dass es vorbei sei (aber es halt dann doch nicht ganz sagen wollte).

Das Gesicht bleibt gewahrt

Blöd aussehen müssen die Medien jetzt nach dieser Wahl trotzdem nicht, denn „zum Glück“ lässt sich der Sieg des Präsidenten ja mit allem möglichen erklären. Dabei hilft nicht unbedingt die Analyse, dass die Repubikaner ein „Latino-Problem“ haben (das aber um Himmels willen nie wirklich inhaltlich benannt wird, sondern rein an der Abstammung hängenbleibt). Denn auch das hätte man ja durchaus auch schon vorher wissen müssen.

Aber erstens war das Ergebnis ja nun „wirklich knapp“ (das muss man anscheinend ja auch nicht begründen, weil es eh schon jeder gefressen hat) und zweitens hat wahrscheinlich einfach Hurricane „Sandy“ die „Leadership“ des Präsidenten nur Tage vor der Wahl gestärkt. Unheimlich viele hätten das in Exit Polls als wichtige Sache beschrieben (die auf CNN knappe 10 Stunden gleichzeitig als wirklich ungenau und nichtssagend aber auch als total vielsagend und unverzichtbar dargestellt wurden). Damit muss man sich und den KonsumentInnen auch nicht eingestehen, dass man ihnen seit Wochen eine ganze Menge überdramatisierten Blödsinn verkauft hatte.

„How did Romney lose a race that seemed so tantalizingly within reach just one week ago? ‚We were this close,‘ one of Romney’s most senior advisers sighed after watching the Republican nominee concede. ‚This close.‘„, CNN [Hervorhebung durch mich]

Ich habe ja immer so meine Zweifel, ob Naturkatastrophen oder kleine Versprecher und Stolperer von KandidatInnen wirklich so einfach über massive Differenzen bei emotionalen Wertethemen hinwegtrösten. Pundits machten eine Katastrophe daraus, dass Romney bei der „Town Hall“-Debatte bei einer unangenehmen Frage kurz auf die Uhr geschaut hat.

Aber Obama und Romney unterscheiden sich ja bei den Themen sozialer Freiheit (Abtreibung ja vs. nein?), Sozialstaat (Ja vs. Jein), Minderheitenrechten (etwa Homosexuellenrechte), Steuerpolitik (ein bisserl Keynes gegen ein bisserl Voodoo), Wirtschaftspolitik (Bailouts da oder dort? Regulierung so oder anders?), Einwanderungsreformen, Waffen oder Außenpolitik doch einigermaßen. Bei diesen Fragen zu entscheiden – ob nun informiert oder nicht -und deshalb einen Kandidaten aus Überzeugung oder nur zur Abwehr des größeren Übels zu wählen, ist eine wichtigere Motivation für WählerInnen, als wie oft jemand auf die Uhr geschaut hat und ob ein Tropfen Schweiß von seiner Unterlippe tropfte.

It’s also the Inhalte, stupid!

Der heutige Politikjournalismus und das selbstreferentielle Expertenwesen tun manchmal so, als wären diese inhaltlichen Fragen komplett egal, wenn man einfach nur am richtigen Ort zur richtigen Zeit genug Werbegeld investiert, oft genug in einem Staat als KandidatIn herumläuft und im Fernsehen nur möglichst richtig auftritt. Nicht, dass diese aufgeblähte Politikberatungsblase und ihre Theorien vollkommen falsch wären. Menschen sind natürlich keine perfekt informierten, konsequent denkenden und standardisiert-rationalen EntscheiderInnen und eine gute Kampagne macht einen Unterschied. Aber das Spielchen der Pundits, ParteisoldatInnen und Spin-DoktorInnen ist dann halt zum Glück doch nicht die komplette Geschichte einer Demokratie.

Noch zumindest. Denn das alles bettet sich in eine Gesellschaft mit fiktionalen Paralell-Realitäten, die in ihren Filter-Bubbles ihren Blick aufs Faktische und Wahre verliert (ein toller Text zu diesem Thema erschien im schweizer Tagesanzeiger). Romney erklärte im Wahlkampf, alle Steuern und kaum Ausgaben zu kürzen und damit das Budgetdefizit zu verringern. Er wurde dazu nicht hart befragt.

Aber nicht nur, dass er unhinterfragt Voodoopolitik versprechen konnte – dass er das wirklich bringen konnte! -, noch in der Wahlnacht präsentierte ein CNN-Journalist das mit ernster Miene als kommendes Feature seiner möglichen Präsidentschaft. Dass das alles keinen Sinn ergibt und keinem Realitätscheck standhalten würde, war für den Journalisten aber zum Glück egal, denn er erzählte es in einer funkeligen, neuen, nie dagewesenen Bluebox. (So etwas kann mittlerweile übrigens jedes Youtube-Kiddie. Es wird Zeit dass Medienhäuser aufhören, mit ihren hässlichen 3D-Animationen und – Studios anzugeben und die Technologie einfach dezent und sinnvoll einsetzen.)

Ab die Post

Behauptung statt Wahrheit, Quote statt Information, Medienprodukte statt journalistischer Prinzipien, Spin statt Fakten, 3D-Studios statt Fact Checking, O-Ton-Wiedergabe statt Reflektion, Personalisierung statt Analyse, Emotionalisierung statt Erklärung. All das was wir im US-Wahlkampf erleben mussten sind problematische, langfristige Entwicklungen in der Politik- und Medienwelt. Die zeigen sich am größten politischen Ereignis natürlich auch am stärksten und offensichtlichsten.

Aber es sind durchaus symptomatische Zeichen einer „Post-truth-Politik“ die einem boulevardisierten Post-Journalismus gegenübersteht, der nun wiederum keinesfalls auf die USA beschränkt ist. Es gibt auch noch den anderen, richtigen Journalismus. Man darf das in einem Anfall von pessimistischer Heulerei nicht übersehen. Aber er scheint sich immer schwerer zu tun, in die dominanten Narrative der großen Themen einzudringen.

Und bei anderen, wirklich knapperen Wahlen wird das eine größere Rolle spielen, als bei dieser.

Fotocredits: Steve Rhodes, CC 2.0 BY-NC-ND